Komplexe Verhältnisse

Dan Diner nimmt beim Akademiegespräch im Landtag die deutsch-israelischen Beziehungen in den Blick

München / Tagungsbericht Akademie-Gespräch / Online seit: 27.04.2016

Von: Sebastian Haas

# Zeitgeschichte

Zwei Damen in Rot luden Dan Diner zum Akademiegespräch in den Bayerischen Landtag ein: Akademiedirektorin Ursula Münch und Landtagspräsidentin Barbara Stamm (rechts/Foto: Rolf Poss/Bayerischer Landtag).

Das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel ist einerseits geprägt vom Zivilisationsbruch der Shoa, andererseits von verbindenden und über Jahrhunderte reichenden Traditionen, Werte und Interessen. Die „rituelle Distanz“ (Dan Diner) beider Länder hat sich seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 1965 gewandelt; gänzlich aufgelöst ist sie aber noch nicht, trotz enger Zusammenarbeit beispielsweise im Kultur- und Bildungsbereich oder bei den gemeinsamen Regierungskonsultationen.

Beim Akademiegespräch im Landtag ist der Historiker, Rechts- und Politikwissenschaftler Dan Diner der Frage nachgegangen, wie die verschränkte Geschichte das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel geprägt hat. Dieser Blick zurück ist der Schlüssel für das Verständnis der gegenwärtigen Beziehungen in einer von Unsicherheit, kulturellen und von Ressourcenknappheit geprägten Welt - das betonten bei der Begrüßung der etwa 220 Gäste im Maximilianeum sowohl Landtagspräsidentin Barbara Stamm als auch Akademiedirektorin Prof. Dr. Ursula Münch. Beide wiesen darauf hin, dass auch die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen Bayern und Israel (und die persönlichen ihrer Bewohner) florieren.

Doch der Blick auf die Tagespolitik offenbart, wie ambivalent, wie komplex die Verhältnisse zugleich sind: die Meinungen in Bezug auf die Flüchtlingskrise, auf die Iran-Politik oder auf die Siedlungspolitik Israels im Westjordanland bzw. den Golanhöhen gehen diametral auseinander. Gleichzeitig sprechen sich immer mehr Deutsche dafür aus, in der Bewertung der aktuellen Politik weniger Rücksicht auf die längst vergangenen Gräuel des Nationalsozialismus zu nehmen.

Lange galt: keine Sühne denkbar

Dass das Gedenken an den Holocaust zentraler Bestandteil der deutsch-israelisch-jüdischen Beziehungen war, ist und bleiben muss, war eine der Kernaussagen des Vortrags von Professor Dan Diner von der Hebräischen Universität Jerusalem. Diner beschrieb ausführlich und tiefgehend, in welcher Spannungslage sich nach dem Zweiten Weltkrieg erste Beziehungen zwischen der jungen Bundesrepublik Deutschland und dem jungen Staat Israel abspielten. So wurde das Luxemburger Abkommen vom 10. September 1952 - eine Art Sühneleistung für Verbrechen in deutschem Namen - in frostiger Atmosphäre, einer "Choreographie des Schweigens", unterzeichnet.

- In Israel war zu diesem Zeitpunkt alles, was mit Deutschland und Deutschsein zusammenhing, vollkommen inakzeptabel - selbst wenn es die eigene, persönliche Vergangenheit war; eine mögliche finanzielle Entschädigung für das, was im Namen des Nationalsozialismus geschehen war, galt als Blutgeld.

- Die deutsche konnte andererseits Delegation die israelische Haltung, dass "keine Sühne denkbar" sei, nicht billigen.

- Auf Fotos ist zu sehen, dass sich keiner der Verhandelnden, auch nicht Bundeskanzler Konrad Adenauer oder der israelische Außenminister Moshe Sharett, in die Augen schaut; man kommunizierte über Dolmetscher in englischer Sprache, obwohl praktisch alle Mitglieder der israelischen Delegation als deutsche Juden aufgewachsen waren.

- So war das Luxemburger Abkommen innenpolitisch sowohl in der Bundesrepublik als auch in Israel hoch umstritten.

Auch die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Staaten im Mai 1965 bezeichnete Dan Diner eher als Flucht nach vorne denn als eine Vernunfts- oder gar Herzensentscheidung - im Vorfeld waren Lieferungen der deutsche Rüstungsindustrie an Israel bekannt geworden. "So bleibt es auch heute ein äußerst ambivalentes Verhältnis", meint Diner, und schlug zum Abschluss seines Vortrags die Brücke in die Gegenwart. So erwecke das derzeitige Agieren der Bundesregierung den Anschein, dass man sich gleichsam an der deutschen Vergangenheit abarbeite. Zugleich befürchtet Diner, dass sich die derzeitige Migrationsbewegung negativ auf das jüdische Leben in Europa auswirken kann: zum einen, weil sich der Großteil der europäischen Staaten zunehmend gegen das scheinbar Fremde abschotte; zum anderen, weil der Großteil der Flüchtenden nicht über das (kollektive) Gedächtnis an den Völkermord an den Juden Europas verfüge. Das Verhältnis zwischen Israel, Deutschland und Europa und all den Bewohnern - es bleibt komplex.

Unser Redner im Bayerischen Landtag

Professor Dan Diner, geboren in München, ist ein Grenzgänger zwischen den Disziplinen, den Kulturen und den Perspektiven auf Vergangenheit und Gegenwart. Er untersucht das Verhältnis von Geschichte und Gedächtnis und setzt sich mit den Verschränkungen verschiedener historischer Entwicklungen auseinander. Diner wurde mit einer Dissertation zum Völkerrecht in Frankfurt am Main promoviert; 1980 folgte die Habilitation im Fach Politikwissenschaft mit einer Arbeit zu den israelisch-palästinensischen Konfliktstrukturen. Ab 1985 war er Lehrstuhlinhaber für Außereuropäische Geschichte an der Universität Essen und seit 1988 zudem Professor für europäische Geschichte an der Tel Aviv University – dort leitete er von 1994 bis 1999 das Institut für Deutsche Geschichte. Danach war Diner bis 2014 Professor an der Universität Leipzig und dort Direktor des Simon-Dubnow-Instituts für jüdische Geschichte und Kultur e.V. Seit 2001 lehrt und forscht er zudem als Professor für Moderne Geschichte an der Hebräischen Universität in Jerusalem.

Weitere Informationen

Dan Diners aktuelles Buch: Rituelle Distanz - Israels deutsche Frage

Gemeinsame Erklärung der deutschen und israelischen Regierung zu den aktuellen Konsultationen

Die Vertretung des Freistaats Bayern in Israel

Das Generalkonsulat des Staates Israel in München

Die Homepage der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern

News zum Thema

Russlands Verbrechen in der Ukraine

Gerhart Baum über die Aktualität der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

Tagungsbericht, Tutzing, 28.11.2023

© Amelie Wimmer

Russlands Fluch des Imperiums

Von Peter dem Großen bis zum Angriff auf die Ukraine

Tagungsbericht, Tutzing, 06.10.2023

© Konstantin Hadzi-Vukovic

The Great Game

Russlands und Großbritanniens Spiel um die Vormacht in Zentralasien

Tagungsbericht, Tutzing, 08.07.2022

© Julia Götzel

Die Instrumentalisierung der Erinnerung

Wie Russland und Polen die eigene Geschichte lenken

Tagungsbericht, Tutzing, 04.04.2022

© iStock/Diy13

Das Leben an der Heimatfront

Frauen und Familien in den Weltkriegen

Tagungsbericht, Tutzing, 25.11.2021

© Carla Grund genannt Feist

Musik. Macht. Politik.

125 Jahre Münchner Philharmoniker – Partituren deutscher Geschichte

Tagungsbericht, Tutzing, 23.09.2018

Foto © Probe in der zerstörten Tonhalle 1946 / Quelle: Münchner Philharmoniker

"Die Leute halten das aus"

Verfilmte Zeit und überlange Produktionen: Josef Bierbichler spricht beim Filmgespräch am See mit Dominik Graf

Kultur, Tutzing, 09.09.2018

Knittls Häuser erzählen Geschichten

Buchvorstellung zum Bauen und Architektur in Tutzing seit Mitte des 19. Jahrhunderts

Kultur, Tutzing, 21.06.2018

Foto © APB Tutzing

"Frau Abgeordnete, Sie haben das Wort!"

Ausstellung noch bis 9. Mai in der Akademie zu sehen

Kultur, Tutzing, 28.04.2018

Foto © Bayerischer Landtag / eigene Collage

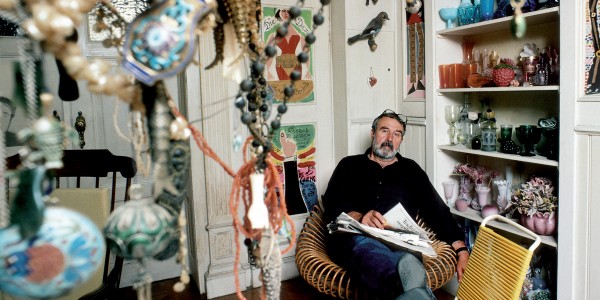

Buchheim 100

Lothar-Günther Buchheim zwischen Fiktion und Realität / Journalist Gerrit Reichert über den umstrittenen Kunstsammler

Akademie-Gespräch Tagungsbericht, Tutzing / Bernried, 25.04.2018

Foto © Diethild Buchheim, Buchheim Museum der Phantasie, Bernried am Starnberger See