Polizeiruf 110: Spiegelbild der DDR?

Eine Tagung über Moralvorstellungen, seriöse Ermittler und gesellschaftliche Randgruppen

Tutzing / Tagungsbericht / Online seit: 07.11.2015

Von: Sebastian Haas

# Medien, Zeitgeschichte

Bildergalerie

Flickr-Galerie © Akademie für Politische Bildung Tutzing

Arbeitsbummelei und Alkoholismus, Wohnungsnot, Mangelwirtschaft und ein äußerst laxer Umgang mit dem Volkseigentum - der Polizeiruf 110 zeichnete seit 1971 beileibe kein rosiges Bild der DDR. Was war real? Was war Fiktion? Hielt die erfolgreichste DDR-Fernsehproduktion Politik und Gesellschaft den Spiegel vor? Medienexperten, Juristen, Kulturwissenschaftler, Mediziner und ein engagiertes Publikum haben zwei Tage lang in der Akademie für Politische Bildung darüber diskutiert.

Tatsächlich bietet der Polizeiruf 110 viele Anknüpfungspunkte für die historische Auseinandersetzung mit der DDR und damit für die die politische Bildung. Die Kriminalfilme sollten nicht nur unterhalten, sondern auch der Verhütung von Verbrechen dienen. Dabei konnte man die gesellschaftlichen Ursachen von Kriminalität schwerlich ausblenden, auch wenn Erich Honecker noch 1966 im Auftrag des Politbüros dem Zentralkomitee der SED berichtet hatte: "Unsere DDR ist ein sauberer Staat. In ihr gibt es unverrückbare Maßstäbe der Ethik und Moral, für Anstand und gute Sitte."

Von seriösen Ermittlern und Außenseitern

So erläuterte Professor Reinhold Viehoff von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, dass im Polizeiruf 110 zwar seriöse Ermittler seriöser Arbeit (also im Sinne des vom Innenministerium Erlaubten) nachgingen. Doch zumindest erschienen im Zusammenhang mit Straftaten gesellschaftliche Randgruppen wie Rowdys, Dandys und Playboys oder auch Probleme mit dem sozialistischen Lebensmuster wie überhöhte Lebensansprüche, Faulheit und Egoismus, Verkehrsdelikte, Alkohol- und Medikamentenmissbrauch.

Damit zusammen hängt ein Wandel der Moralvorstellungen im Polizeiruf 110, den Philipp Wille von der Universität Leipzig anhand vieler Filmbeispiele erläuterte. Stand anfangs immer die objektive Wahrheit - und damit der Sozialismus - im Mittelpunkt der Argumentation, so gerieten ab dem Ende der 70er-Jahre sozialistische Moralvorstellungen in die Defensive. In den ersten Jahren des Polizeirufs war beispielsweise der Alkoholismus die Folge individuellen Fehlverhaltens, wurde dann in den 80er-Jahren aber immer gehäufter, drastischer und fast schon als in der breiten Gesellschaft verankert dargestellt - so dass sich die (Film-)Polizei für dessen Bekämpfung nicht mehr zuständig fühlte.

Massenmedien zur Vermittlung von Leit-, Freund- und Feindbildern

Claudia Dittmar (Universität Halle-Wittenberg) und Torsten F. Barthel (Rechtsanwalt in Berlin) beschrieben das DDR-Fernsehen zwar als kreativ und produktiv, vor allem aber als vom Partei- und Staatsinteresse geleitet. Positiv könnte man formulieren: Das Fernsehen diente dem Staat als Mittel zur Akzeptanzgewinnung gegenüber der eigenen Bevölkerung. Der Vermittlung von Leit-, Freund- und Feindbildern dienten beispielsweise Sendungen wie "Der schwarze Kanal", in dem Karl Eduard von Schnitzler von 1960 bis 1989 den Feind im West(fernseh)en zu enttarnen suchte. Der Polizeiruf hingegen konzentrierte sich ganz auf das eigene Staatsgebiet:

Der Polizeiruf 110 ist als Kommunikationsmittel (...) einzusetzen zur weiteren Stärkung und Vervollkommnung unserer sozialistischen Gesellschaft. Dramaturg Eberhard Görner, Referent bei unserer Tagung, im Jahr 1981.

Tatsächlich erreichte die Sendung zwischen 1971 und 1989 konstant Einschaltquoten von gut 50 Prozent, der höchste gemessene Marktanteil lag am 12. Dezember 1975 bei 70 Prozent. Doch da auch nachweislich die Hälfte der DDR-Bürger regelmäßig ARD und ZDF schaute, hielt sich die Wirkung der staatlichen Fernsehpropaganda in Grenzen. Das Fernsehen der DDR war niemals die von der Staatsmacht erhoffte Waffe im Kampf gegen den imperialistischen Westen, es entwickelte sich vielmehr zum Entspannungsmedium ohne konkretes Selbstbild.

Außerdem sprach die Berliner Ärztin Leonor Heinz über "Stigmatisierung und Normalität. Die Darstellung psychisch kranker Menschen im Polizeiruf 110". Den Abschluss unserer Veranstaltung bildete eine intensive Diskussion mit den beiden Polizeiruf-Autoren Prof. Eberhard Görner und Thomas Jacob.

Weitere Informationen

News zum Thema

Die offene Gesellschaft und ihre Gegner

Tutzinger Mediendialog über den radikalen Wandel unserer Kommunikation

Tagungsbericht, Tutzing, 04.12.2018

Foto © APB Tutzing

Sagen, was ist

Auf den Spuren Rudolf Augsteins und anderer Journalisten in der Medien-Metropole Hamburg

Tagungsbericht, Hamburg, 08.11.2018

Foto © Dr. Michael Schröder

Politik, Kommerz und (Un-)Fairplay

Wie kann Sport noch ein gesellschaftliches Allgemeingut bleiben?

Tagungsbericht, Tutzing, 13.10.2018

Foto © APB Tutzing

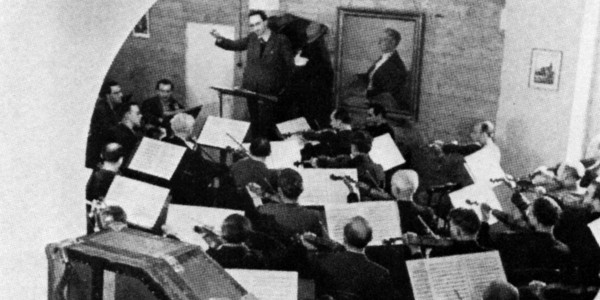

Musik. Macht. Politik.

125 Jahre Münchner Philharmoniker – Partituren deutscher Geschichte

Tagungsbericht, Tutzing, 23.09.2018

Foto © Probe in der zerstörten Tonhalle 1946 / Quelle: Münchner Philharmoniker

Mein Smartphone, das unbekannte Wesen

Wo verläuft die Grenzen zwischen Freiheit und Sicherheit im Digitalen?

Tagungsbericht, Würzburg, 17.09.2018

Foto © APB Tutzing