1989 - Aufbruch in Freiheit

Erwartungen, Bilanz und Perspektiven im internationalen Vergleich

Tutzing / Tagungsbericht / Online seit: 16.10.2014

Von: Barbara Freymüller, Andreas Kalina und Jörg Siegmund

# Zeitgeschichte

"Der Fall des Eisernen Vorhangs: Geburtsstunde des modernen Europas?" Das war zur Eröffnung unserer Tagung das Thema von Professor Werner Weidenfeld, heute Direktor des Centrums für angewandte Politikforschung und zur Zeit des Mauerfalls Amerikakoordinator der Regierung Kohl (Foto: Rakušan).

Das Jahr 1989 markiert einen tiefen Einschnitt in der Geschichte Europas: eine neu errungene Freiheit und eine Demokratisierungswelle für die Länder hinter dem sogenannten Eisernen Vorhang. Doch wie gestaltet sich dort der heutige Zustand von Demokratie, Wirtschaft und Gesellschaft? Mit dieser und anderen Fragen zur Entwicklung, Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den Ländern des ehemaligen Ostblocks befasste sich die Tagung "1989-Aufbruch in Freiheit" an der Akademie für Politische Bildung Tutzing.

Professor Werner Weidenfeld (Direktor des Centrums für angewandte Politikforschung), der zur Zeit des Mauerfalls Amerikakoordinator der Regierung Kohl war, konnte seinen Eröffnungsvortrag mit interessanten Anekdoten zum Geschehen im Hintergrund ausschmücken. Er stellte sich der Frage "Der Fall des Eisernen Vorhangs: Geburtsstunde des modernen Europas?", wobei er den Mauerfall als Symbolakt und kontextgebundenen Prozess mit tiefergehender Dimension beschreibt. Trotzdem hatte der Mauerfall eine "neue Ära weltpolitischer Architektur" zur Folge, vom Zusammenbruch des Ostblocks über den Wandel von einer bi- zu einer multipolaren Weltpolitik bis hin einem verstärkten Schutz- und Sicherheitsempfinden innerhalb dieser. Weidenfeld resümierte, dass der Mauerfall jedoch nicht zu einem Kontinent voller Einheitlichkeit, sondern vielmehr zu sehr unterschiedlichen Formen der Bildung, des Einkommens, der Partizipation und Wirtschaftsordnung geführt habe.

Ein Zeitzeugengespräch über die Ereignisse 1989/90 und deren Nachwirkungen fand mit Lída Rakušan statt. Die Publizistin und Journalistin (Radio Free Europe/Ceská televize) berichtete über ihre bewegende Zeit nach der Flucht von Tschechien nach Deutschland 1968, ihre aufregenden Erlebnisse rund um die Wende sowie die anschließende Zeit in Tschechien. Als Journalistin bei Radio Free Europe sendete sie in ihre alte Heimat und empfand die Nacht vom 9. November als eine der "Friedhofsruhe" in der Tschechoslowakei; Rakušan zufolge habe sich das aber in eine wahre Euphorie gewandelt. Tschechien galt zwischenzeitlich als "Land des Lächelns", das den Kommunismus überwunden habe.

Aufbruch in Freiheit: in welche Freiheit?

Über "Freiheitserwartungen - Triebkräfte des Umbruchs 1989?" referierte Angela Siebold von der Universität Heidelberg. Sie wies dabei auf die vielschichtigen Dimensionen und Bedeutungsunterschiede des Freiheitsbegriffs hin. Freiheit befinde sich immer im Spannungsfeld zwischen Erfahrungsraum und Erwartungshorizont und gelte als offener und sich wandelnder Begriff. Mit dem Freiheitsbegriff 1989 werden Fluchtgedanken in den Westen, Protest und Widerstand, aber auch Reise- und Meinungsfreiheit sowie die Gleichheit und Anerkennung von Pluralität in Verbindung gebracht. Mit dem Umbruch seien neue Erfahrungen und damit auch neue Freiheitserwartungen enstanden, weshalb der Prozess der Freiheitserlangung noch immer nicht abgeschlossen gewesen sei. Siebold fasste den Freiheitsbegriff vor 1989 als eine Abwesenheit von Zwängen und Repression zusammen, nach 1989 stehe die positive Ausgestaltung dieser Freiheit im Mittelpunkt.

Professor Anton Sterbling von der Hochschule der Sächsischen Polizei zeichnete in seinem Vortrag ein eher pessimistisches Bild von der aktuellen Situation in Ländern wie Rumänien, Ungarn oder Bulgarien. Zu den Ursachen der demokratischen Konsolidierungsprobleme und Krisenerscheinungen zählte er unter anderem den unvermindert großen Einfluss der traditionellen Eliten und die instabilen, oft auf einzelne Personen ausgerichteten Parteiensysteme, die eine populistische Politik begünstigten. Hinzu kämen die schwachen zivilgesellschaftlichen Strukturen in diesen Staaten. Innergesellschaftliche Spannungen seien zudem durch die enttäuschten Erwartungen im Kontext des Beitritts zur EU verschärft worden. Sterbling konstatierte abschließend, dass die Völker Ostmitteleuropas 25 Jahre nach dem Umbruch weniger um Freiheit rängen, sondern vor allem nach einer gerechteren Verteilung des gesellschaftlichen Wohlstands verlangten.

Von Euphorie zur Ernüchterung?

Gleich drei Vorträge setzten sich mit der Entwicklung von Demokratie, Wirtschaft und gesellschaftlichen Aufarbeitungsstrukturen in den postsozialistischen Staaten auseinander. Aron Buzogány (FU Berlin) verwies darauf, dass die schwierige gleichzeitige Verwirklichung von Demokratie, Marktwirtschaft und oft auch nationaler Einheit einzelne Länder überfordern könne. Professor Joachim Ahrens betonte, dass sich die Wirtschaftslage in den früheren Ländern des Ostblocks inzwischen erholt habe, sich aber verschiedene Wirtschaftsmodelle, Wachstumspotenziale und Lebensstandards herausgebildet hätten. Angelika Barbe, Fachreferentin zur Aufarbeitung der SED-Diktatur bei der sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, wünschte sich eine stärkere Sensibilisierung der Gesellschaften für den Umgang mit den Opfern diktatorischer Regime.

In der multipolaren Welt angekommen

Wie wird sozialer Zusammenhalt in den neuen Demokratien hergestellt, gerade in Zeiten der Globalisierung? Und wie positionieren sich die jungen Demokratien nach der Überwindung der Bipolarität des Kalten Krieges? Diesen Fragen widmete sich das Abschlusspanel. Sabine Riedel von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin argumentierte, dass der in Ostmitteleuropa immer mehr aufscheinende Nationalismus schon im Kommunismus angelegt war. Heute werden die Grenzen zwischen den Nationen, aber auch (potenzielle) Grenzziehungen zwischen den unterschiedlichen Ethnien betont. Die EU zeigt sich als stotternder Reformator vor große Herausforderungen gestellt: Zum einen gelte es, mögliche Fragmentierung und Sezessionstendenzen ihrer Mitgliedstaaten zu verhindern. Zum anderen werde die Union selbst durch die Zunahme nationalistisch-populistischer Akteure, etwa durch ihre Wahl ins Europaparlament, herausgefordert. Zwar seien nationalistische Parteien nicht grundsätzlich antieuropäisch, doch verfolgten sie in der Regel ein anderes Europamodell, welches mit den gegenwärtigen Strukturen unvereinbar sei und diese destabilisiere.

Der Direktor des Global and European Studies Institute an der Universität Leipzig, Matthias Midell, erklärte, dass sich die geostrategischen Optionen der Staaten Ostmitteleuropas seit 1989 vervielfältigt haben. Sie sind kein monolithischer Block mehr, auch wenn sie alle einen neuen Regionalismus, verwirklicht in dem Projekt der europäischen Integration, gemeinsam haben. Dies entspreche der grundsätzlichen weltpolitischen Entwicklung, in der das System der Vereinten Nationen durch neue globale Zentren und andere zwischenstaatliche Akteure mit größerer regionaler Verankerung ersetzt werde. Wie aber die konkrete Politik aussehen und wie die Union im Detail ausgestaltet sein müsse, darüber bestünde keine einheitliche Vorstellung. Auch Ostmitteleuropa ist in der multipolaren Weltordnung angekommen.

Bildergalerie

Flickr-Galerie © Akademie für Politische Bildung Tutzing

News zum Thema

Russlands Verbrechen in der Ukraine

Gerhart Baum über die Aktualität der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

Tagungsbericht, Tutzing, 28.11.2023

© Amelie Wimmer

Russlands Fluch des Imperiums

Von Peter dem Großen bis zum Angriff auf die Ukraine

Tagungsbericht, Tutzing, 06.10.2023

© Konstantin Hadzi-Vukovic

The Great Game

Russlands und Großbritanniens Spiel um die Vormacht in Zentralasien

Tagungsbericht, Tutzing, 08.07.2022

© Julia Götzel

Die Instrumentalisierung der Erinnerung

Wie Russland und Polen die eigene Geschichte lenken

Tagungsbericht, Tutzing, 04.04.2022

© iStock/Diy13

Das Leben an der Heimatfront

Frauen und Familien in den Weltkriegen

Tagungsbericht, Tutzing, 25.11.2021

© Carla Grund genannt Feist

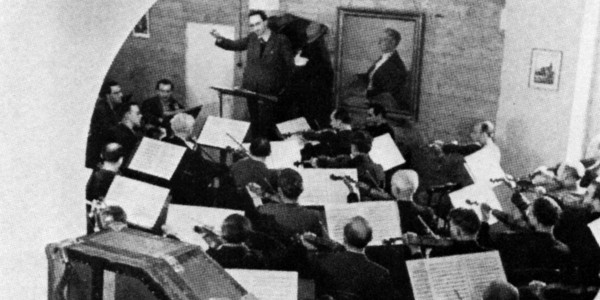

Musik. Macht. Politik.

125 Jahre Münchner Philharmoniker – Partituren deutscher Geschichte

Tagungsbericht, Tutzing, 23.09.2018

Foto © Probe in der zerstörten Tonhalle 1946 / Quelle: Münchner Philharmoniker

"Die Leute halten das aus"

Verfilmte Zeit und überlange Produktionen: Josef Bierbichler spricht beim Filmgespräch am See mit Dominik Graf

Kultur, Tutzing, 09.09.2018

Knittls Häuser erzählen Geschichten

Buchvorstellung zum Bauen und Architektur in Tutzing seit Mitte des 19. Jahrhunderts

Kultur, Tutzing, 21.06.2018

Foto © APB Tutzing

"Frau Abgeordnete, Sie haben das Wort!"

Ausstellung noch bis 9. Mai in der Akademie zu sehen

Kultur, Tutzing, 28.04.2018

Foto © Bayerischer Landtag / eigene Collage

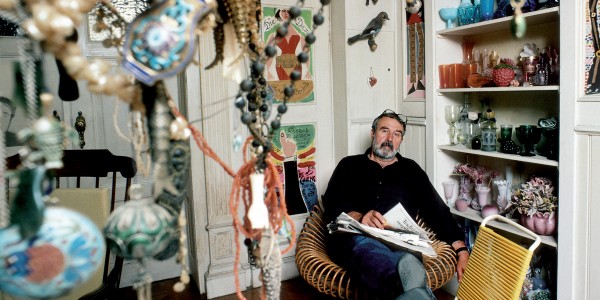

Buchheim 100

Lothar-Günther Buchheim zwischen Fiktion und Realität / Journalist Gerrit Reichert über den umstrittenen Kunstsammler

Akademie-Gespräch Tagungsbericht, Tutzing / Bernried, 25.04.2018

Foto © Diethild Buchheim, Buchheim Museum der Phantasie, Bernried am Starnberger See